Identificar uma supernova é um acontecimento que os astrónomos costumam celebrar com entusiasmo. E não é de admirar, se considerarmos que é um dos eventos mais violentos que podemos encontrar no cosmos. Conhecê-las melhor é muito importante porque pode ajudar-nos a compreender com mais precisão como são as últimas fases da vida das estrelas massivas, bem como os mecanismos que explicam como o material originado pela síntese estelar pode dar origem a novos sistemas estelares.

As ferramentas matemáticas que os astrofísicos utilizam atualmente descrevem as supernovas como o resultado inevitável do esgotamento dos processos de fusão nuclear que ocorrem no núcleo das estrelas massivas. Durante a fase conhecida como sequência principal, as estrelas obtêm a sua energia da fusão dos núcleos de hidrogénio. À medida que este elemento químico é consumido, a estrela começa a produzir núcleos de hélio e, como é lógico, a sua composição começa a evoluir.

Durante este processo, é libertada uma enorme quantidade de energia e a estrela é obrigada a reajustar-se continuamente para manter o equilíbrio hidrostático, um fenómeno que é o resultado da coexistência de duas forças opostas capazes de se compensar. Uma delas é a contração gravitacional, que comprime a matéria da estrela, pressionando-a sem descanso. E a outra é a pressão da radiação e dos gases, que é o resultado da ignição do forno nuclear e que tenta fazer com que a estrela se expanda.

«Teleios» é a supernova perfeita

Se a estrela for suficientemente massiva, começará a consumir as suas reservas de hélio e produzirá novos núcleos de carbono, mantendo sempre o equilíbrio hidrostático de que falámos. E se a estrela tiver massa suficiente, não irá parar a produção de carbono. Quando este elemento se esgotar no núcleo, este irá reajustar-se, comprimindo-se e aumentando mais uma vez a sua temperatura para travar o colapso gravitacional.

A partir deste momento, os núcleos de carbono entrarão em ignição por meio de processos de fusão nuclear e começará a produção de elementos químicos ainda mais pesados. Enquanto no núcleo da estrela está ocorrendo a fusão do carbono, na camada imediatamente superior mantém-se a ignição do hélio. E acima desta, do hidrogénio.

Durante a nucleossíntese estelar, as estrelas adquirem uma estrutura em camadas semelhante à de uma cebola. No núcleo reside o elemento mais pesado e, a partir daí, ascendemos por camadas, encontrando elementos cada vez mais leves. Se a estrela acumulou massa suficiente, chegará um momento em que o núcleo será constituído essencialmente por ferro, e deste elemento químico não é possível obter mais energia através de processos de fusão nuclear.

Nesse momento, a pressão da radiação e dos gases não é suficiente para contrariar a contração gravitacional, pelo que o núcleo de ferro contrai-se subitamente sob a enorme pressão exercida sobre ele por todas as camadas de material que se encontram acima. A estrela perdeu o equilíbrio hidrostático. Nesse instante, toda essa matéria perde o suporte que o núcleo exercia, que agora é muito mais compacto, e cai sobre ele com uma velocidade enorme.

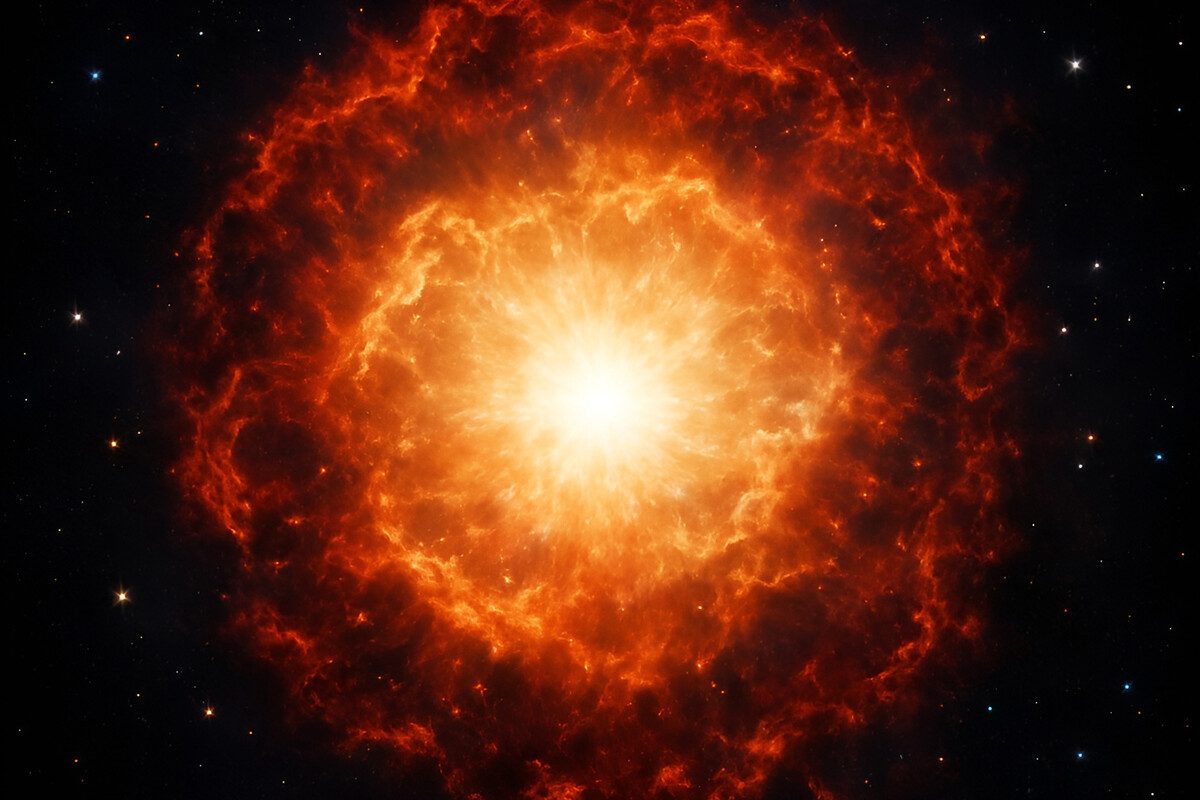

Quando todo esse material da estrela toca a superfície do núcleo, ocorre um efeito de rebote que faz com que ele seja ejetado com uma energia gigantesca para o meio estelar, ficando disseminado. Acaba de ocorrer uma supernova. Algumas delas são tão energéticas que, durante alguns segundos, emitem mais luz do que toda a galáxia que as contém. Provavelmente foi isso que aconteceu com «Teleios», o remanescente de uma supernova descoberto recentemente por uma equipa de astrónomos da Universidade de Sidney (Austrália).

No âmbito das supernovas, o remanescente nada mais é do que o material que fica espalhado numa região do espaço após a produção de uma supernova. Normalmente, assume a forma de uma bolha em expansão, na qual é possível identificar uma região externa e brilhante, onde ocorre a onda de choque, e uma secção interior difusa, constituída por gás e poeira mais densa e fria. A imagem que publicamos na capa deste artigo recria uma supernova da forma mais fiel possível, e nela podemos observar claramente as duas regiões que acabamos de investigar.

Os astrónomos da Universidade de Sidney identificaram o remanescente «Teleios» utilizando o telescópio australiano ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) e descobriram algo muito interessante: a sua geometria é quase perfeitamente circular. É muito invulgar que o material que fica após a produção de uma supernova adquira uma geometria tão perfeita. Embora estes astrofísicos considerem vários cenários que poderiam explicar esta morfologia, no seu artigo científico propõem realizar mais observações para determinar por que razão «Teleios» é tão diferente de outros remanescentes.

A identificação das condições que deram origem a este objeto cósmico pode ajudar os cosmólogos a compreender melhor o que acontece durante a produção de uma supernova e quais os parâmetros que determinam a evolução do remanescente que permanecerá no espaço muito tempo depois desta grande explosão. De facto, estes astrofísicos australianos estimaram que «Teleios» se encontra a uma distância entre 7.170 e 25.100 anos-luz.